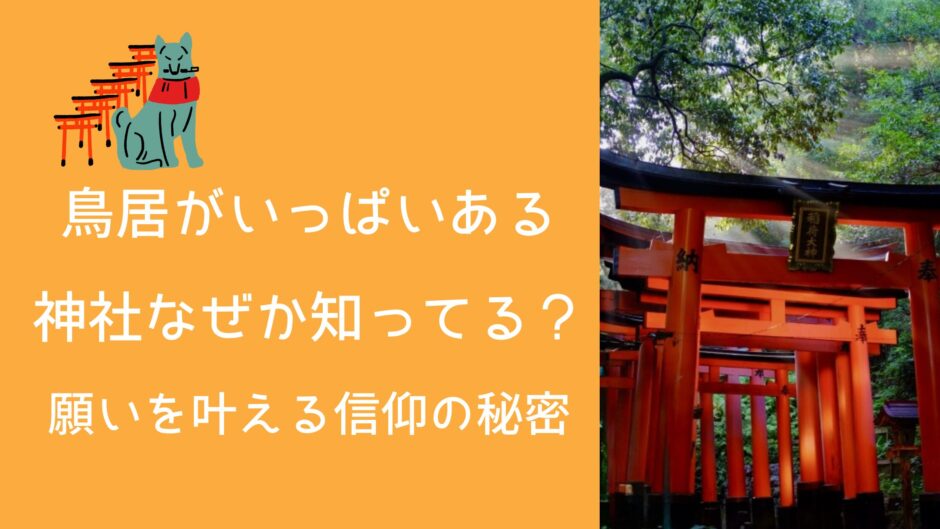

鳥居がいっぱいある神社は、人々の願いが叶った感謝や、さらなる願いを込めて奉納された「寄進」の証です。この記事では、なぜ鳥居を奉納する文化が生まれたのか、商売繁盛などの具体的な願い、伏見稲荷大社に代表される千本鳥居の秘密、そして朱色の意味まで、鳥居に込められた信仰の深さとご利益のつながりを徹底解説します。

\今なら割引クーポンあり/

鳥居がいっぱいある神社 なぜ?その理由と深い意味

日本全国には、数えきれないほどの神社が存在し、その多くに鳥居が立っています。中でも、いくつもの鳥居が連なり、まるでトンネルのように続く光景は、訪れる人々を神秘的な世界へと誘います。なぜこれほどまでに多くの鳥居が奉納され、連なる文化が生まれたのでしょうか。その背景には、鳥居が持つ本来の意味と、日本人の深い信仰心が密接に関わっています。

鳥居が持つ本来の意味と役割

鳥居は、神社の入口に立つ建造物であり、神域と人間が暮らす俗界との境界を示すものです。その起源は古く、神様が降臨する際に休憩する場所、あるいは神様が通る門として考えられていました。鳥居をくぐることは、神聖な領域へと足を踏み入れることを意味し、心身を清めて神様と向き合うための準備をする行為でもあります。

具体的には、鳥居は「結界」としての役割を担っています。鳥居の内側は神様がおわす清らかな空間であり、外側とは異なる特別な気が流れているとされています。このため、参拝者は鳥居をくぐる前に一礼し、身なりを整えるなど、敬意をもって神域に入るのが古くからの習わしです。鳥居は単なる門ではなく、神と人をつなぐ聖なる扉であり、神社の象徴としてその存在は非常に重要です。

なぜ鳥居を奉納する文化が生まれたのか

鳥居が一本だけでなく、いくつも連なって建てられる背景には、「奉納」という日本独自の信仰文化があります。人々は、神様への感謝の気持ちや、叶えたい願い事、あるいは願いが成就したことへのお礼として、鳥居を神社に寄進するようになりました。

この奉納の文化は、特に商売繁盛や五穀豊穣といった現世利益を願う信仰と深く結びついています。例えば、商売がうまくいった企業や個人が、その感謝の証として鳥居を奉納することで、さらなる発展やご利益を願うといった形です。また、これから大きな願いを成就させたいと願う人々が、その祈りを込めて鳥居を寄進することもあります。このように、鳥居は人々の切実な願いや感謝の心が形になったものであり、その数が増えるほど、多くの人々の信仰が集まっていることを示しています。

鳥居の奉納は、個人の信仰だけでなく、地域社会全体の繁栄を願う共同体の祈りとしても行われてきました。時代を超えて受け継がれてきたこの文化は、鳥居が単なる建築物ではなく、人々の心と神様を結びつける媒体としての深い意味を持っていることを物語っています。

願いを叶える鳥居の秘密 信仰とご利益のつながり

神社に数多く並ぶ鳥居は、単なる景観の美しさだけでなく、人々の切なる願いと神様への篤い信仰が込められた、非常に意味深い存在です。これらの鳥居は、参拝者が神様とのつながりをより強く感じ、具体的なご利益を願うための重要な媒体となっています。一本一本の鳥居が、まさに信仰の証であり、願いが形になったものと言えるでしょう。

商売繁盛や五穀豊穣 鳥居に込められた具体的な願い

鳥居が奉納される理由は多岐にわたりますが、特に多いのが「商売繁盛」や「五穀豊穣」といった、生活や生業に関わる具体的な願いです。企業や個人事業主が事業の成功を祈願して鳥居を寄進することは古くから行われており、事業の発展や顧客の増加を願う気持ちが込められています。また、農家の方々が豊作を願い、あるいは収穫への感謝を込めて鳥居を奉納するケースも少なくありません。これらの鳥居は、日々の暮らしの安定と繁栄を神様に託す、人々の切実な祈りの象徴なのです。

他にも、鳥居には様々な個人的な願いが込められます。例えば、家族の健康と安全を願う「家内安全」、学業の成就や試験合格を祈る「学業成就」、病気の回復を願う「病気平癒」など、人生の節目や困難に直面した際に、神様の加護を求めて鳥居を奉納する文化が根付いています。これらの鳥居は、神様への感謝の気持ちや、願いが叶ったことへの報恩の証としても奉納され、その一つ一つが参拝者の深い信仰心を物語っています。

寄進された鳥居が示す信仰の深さ

鳥居を寄進するという行為は、単に金銭的な奉納に留まらず、その人の神様への信仰の深さを示すものです。鳥居の建立には相応の費用と手間がかかるため、それを敢えて行うということは、神様への感謝の念や、願いを叶えてもらったことへの報恩、あるいは未来永劫にわたる加護を願う強い気持ちの表れと言えます。寄進された鳥居は、奉納者の名前や日付が刻まれることも多く、それは神様との約束であり、後世に信仰を伝える証ともなります。

特に、数千本もの鳥居が連なる「千本鳥居」と呼ばれるような場所では、その壮観な景色自体が、いかに多くの人々が同じ神様を篤く信仰し、願いを託してきたかの証拠となります。一本一本の鳥居が、個々の人々の祈りや感謝の積み重ねであり、それが集まることで、神社の持つ霊的な力やご利益の大きさを視覚的に表現しているのです。これらの鳥居は、過去から現在へと続く信仰の歴史を物語り、訪れる人々にその神社の持つ深い意味と、人々の願いが叶えられてきた軌跡を伝えています。

千本鳥居で有名な神社 日本を代表する事例

日本全国には、数えきれないほどの鳥居が連なり、壮観な景色を創り出している神社が点在しています。これら「千本鳥居」と呼ばれる光景は、訪れる人々に強い印象を与え、日本の深い信仰文化を象徴する存在となっています。多くの鳥居が並ぶ背景には、人々の切実な願いや感謝の気持ちが込められており、その一つ一つが信仰の証として奉納され続けてきました。

伏見稲荷大社に学ぶ鳥居の壮観な景色

千本鳥居と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのが京都にある伏見稲荷大社でしょう。全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮であり、その境内を埋め尽くす朱色の鳥居のトンネルは、まさに圧巻の一言です。伏見稲荷大社における鳥居の奉納は、江戸時代に商売繁盛や家内安全、五穀豊穣といった願いが叶ったことへの感謝のしるしとして始まりました。

参道から奥社奉拝所へと続く「千本鳥居」は、大小さまざまな鳥居が隙間なく連なり、幻想的な空間を創り出しています。さらに、稲荷山全体に広がる「お山巡り」の道中には、無数の鳥居が立ち並び、その数は一万基を超えるともいわれています。これらの鳥居の裏側には、寄進した企業や個人の名前、そして寄進年月が刻まれており、一つ一つの鳥居が、人々の具体的な願いや、それが成就したことへの感謝の証として存在していることが分かります。この壮大な景観は、稲荷信仰がいかに深く日本人の生活に根ざし、広範な支持を得てきたかを物語っています。

\今なら割引クーポンあり/

その他の地域で見られる鳥居が並ぶ神社

伏見稲荷大社ほど大規模ではないものの、日本各地には地域の信仰を集め、多くの鳥居が奉納されている神社が数多く存在します。それぞれが独自の歴史や背景を持ち、訪れる人々に感動を与えています。

例えば、山口県の日本海沿いに位置する元乃隅神社は、123基もの朱色の鳥居が海岸線に向かって連なる絶景で知られています。龍宮の潮吹きと呼ばれる景勝地と一体となった鳥居の連なりは、自然の雄大さと信仰の力を同時に感じさせます。

また、青森県の高山稲荷神社では、広大な日本庭園の中に、およそ200基の鳥居が複雑に配置されており、まるで迷路のような神秘的な空間を創り出しています。五穀豊穣や海上安全、商売繁盛の神として信仰を集めています。

島根県の太皷谷稲成神社は、日本五大稲荷の一つに数えられ、参道には約1000本の鳥居が連なります。特に稲成という表記は、願い事が「成る」に通じるとして、縁起が良いとされています。

都心にありながらも、東京都文京区の根津神社もまた、美しい千本鳥居で有名です。乙女稲荷神社の参道に連なる鳥居は、都心の喧騒を忘れさせるような静かで厳かな雰囲気を醸し出しています。

これらの神社は、地域に根ざした信仰の形や、特定の神様への感謝や願いが、いかに多くの人々に共有され、鳥居という形で具現化されてきたかを示しています。それぞれの場所で、鳥居の連なりは、その土地ならではの歴史や文化、そして人々の心の拠り所となっているのです。

鳥居の色彩に隠されたメッセージ 朱色の意味

なぜ鳥居は朱色が多いのか? その歴史的背景と信仰

神社を訪れると、多くの鳥居が鮮やかな朱色に塗られていることに気づくでしょう。この朱色には、単なる装飾以上の深い意味と歴史が込められています。古来より日本において「赤」は特別な色とされ、その中でも朱色は神聖な色として重んじられてきました。

古代からの「赤」が持つ意味

古代の人々にとって、赤色は太陽や火、血液といった生命の源を連想させる色でした。そのため、強い生命力や活力を象徴する色として崇められ、同時に邪悪なものを退け、災いを防ぐ「魔除け」「厄除け」の力があると信じられていました。神社の鳥居が朱色であるのは、この神聖な色によって神域を清め、邪気を払い、神様が宿る場所をより強力に守護するという意味合いが込められているのです。

朱色の顔料と防腐効果

鳥居に用いられる朱色の顔料には、主に水銀朱(辰砂)や酸化鉄などが使われていました。これらの顔料は、鮮やかな色彩を保つだけでなく、木材の防腐効果も持っていたことが知られています。特に水銀朱は、耐久性が高く、日光や風雨に晒される屋外の建造物に適していました。このように、朱色は単に信仰的な意味合いだけでなく、鳥居という重要な建造物を長持ちさせるための実用的な知恵としても活用されてきたのです。信仰と実用性が結びつき、鳥居の朱色は今日まで受け継がれています。

稲荷信仰と朱色の深い結びつき

特に多くの鳥居が並ぶ神社として知られる稲荷神社では、その鳥居のほとんどが朱色であることに特徴があります。これは、稲荷信仰と朱色の間に特別な関係があることを示しています。

稲荷神と朱色の関係性

稲荷神は、元来、五穀豊穣の神として信仰されてきましたが、時代とともに商売繁盛、家内安全、産業興隆など、人々の暮らし全般の願いを叶える神として広く信仰されるようになりました。稲荷神の象徴色とされる朱色は、豊かさ、生命力、そして活力を表す色として、稲荷神のご利益と深く結びついています。稲荷神が祀られる神社の鳥居が朱色に染められるのは、稲荷神の持つ力や恩恵を最大限に引き出し、参拝者の願いが叶うようにという強い祈りが込められているからに他なりません。

神域を清め、邪気を払う色

鳥居は、俗世と神聖な神域を隔てる結界としての役割を担っています。朱色には、その結界をより強固にし、外部からの邪気を防ぎ、神域を清浄に保つ力があると信じられています。多くの鳥居が連なる千本鳥居のような光景は、朱色の結界が幾重にも重なり、神聖な空間へと誘う道しるべであると同時に、人々の願いや信仰の力が集積された、まさに神聖な空間そのものを象徴しているのです。

まとめ

「鳥居がいっぱいある神社」の背景には、人々の篤い信仰心と、神様への感謝、そして切なる願いが込められています。鳥居は本来、神域と俗世を区切る結界としての意味を持ちますが、特に願いが叶った際の感謝のしるしや、新たな願いを込めて奉納されることで、その数が増えていきました。

商売繁盛や五穀豊穣といった具体的な願いから、家内安全、病気平癒など、様々な祈りが鳥居一つひとつに宿っています。寄進された鳥居が並び立つ光景は、人々の信仰の深さと、神様への信頼の証であり、まさに信仰が形になったものと言えるでしょう。

伏見稲荷大社に代表される千本鳥居は、その壮観な景色で多くの人を魅了しますが、これは単なる観光名所ではなく、数えきれないほどの願いと感謝が積み重なって生まれた、信仰の芸術作品です。また、鳥居に多く用いられる朱色は、古来より魔除けの色とされ、生命力や豊穣を象徴する意味合いも持っています。

このように、鳥居がたくさん並ぶ神社は、日本人の信仰の歴史と文化が凝縮された場所です。一つひとつの鳥居に込められた人々の想いに触れることで、その場所が持つ特別な力をより深く感じられるはずです。