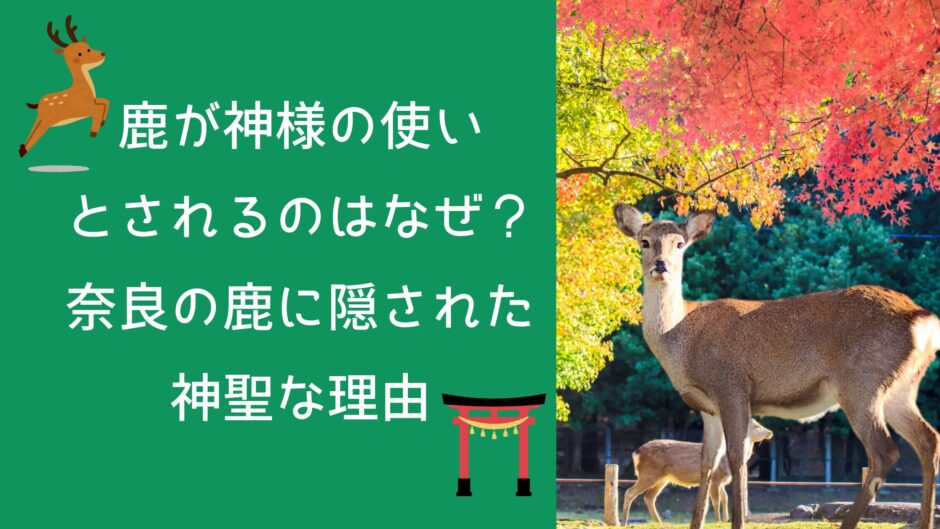

「鹿が神様の使い」とされるのはなぜか、特に奈良の鹿に焦点を当てて解説します。その理由は、春日大社の創建時、武甕槌命が白鹿に乗って降臨したという神話に深く根ざしています。この記事では、奈良の歴史的背景に加え、鹿島神宮など他地域の鹿との関係、現代の保護活動まで、神聖な存在としての鹿の全貌を明らかにします。

\\ゆっくり神社巡りの旅へ//

鹿が神様の使いとされるのはなぜ?

鹿が古くから日本の神聖な存在、特に「神様の使い」として尊ばれてきた背景には、神話や伝承、そして人々の自然に対する畏敬の念が深く関わっています。その核心には、特定の神社の創建神話における重要な役割と、鹿そのものが持つ象徴的な意味合いが挙げられます。

最も広く知られているのは、奈良の春日大社における神話です。この神社では、主祭神の一柱である武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が、常陸国(現在の茨城県)の鹿島神宮から白い鹿に乗って奈良の御蓋山(みかさやま)に降臨したと伝えられています。この伝説により、鹿は神の乗り物であり、神の意思を伝える神聖な使者「神使(しんし)」として位置づけられるようになりました。奈良の鹿が手厚く保護され、人々に親しまれているのは、この神話に由来する信仰心が根底にあるためです。

また、鹿は古来より、その優美な姿、穏やかな性質、そして群れをなして生きる習性から、生命力や豊穣の象徴と見なされてきました。角の生え変わりは再生や生命の循環を連想させ、自然の神秘と結びつけられることも少なくありません。日本の古代信仰においては、山や森といった自然の中に神々が宿ると考えられ、そこに生息する動物たちもまた、神聖な存在として崇められてきました。鹿もその例外ではなく、特に神と人との間を取り持つ存在として、特別な意味合いを持つようになったのです。

このように、鹿が神様の使いとされる理由の核心は、具体的な神話に基づく信仰と、鹿そのものが持つ象徴的な意味、そして古代から続く日本の自然崇拝が複合的に結びついた結果であると言えるでしょう。

奈良の鹿が「神様の使い」と呼ばれるようになった歴史

奈良に生息する鹿が単なる野生動物ではなく、「神様の使い」として崇められるようになった背景には、千二百年以上の長きにわたる信仰の歴史が深く関わっています。この特別な関係は、奈良のシンボルである春日大社の創建と、そこに祀られる神々の伝説にその起源を見出すことができます。

春日大社の創建と武甕槌命の伝説

奈良の鹿が神聖視されるようになった最も重要な理由は、奈良時代に創建された春日大社と、その主祭神の一柱である武甕槌命(タケミカヅチノミコト)にまつわる伝説にあります。春日大社は、藤原氏の氏神を祀るために、768年(神護景雲2年)に創建されました。この創建の際、武甕槌命が遠く離れた常陸国(現在の茨城県)にある鹿島神宮から奈良の地へ勧請されることになります。

白鹿に乗って降臨した神

武甕槌命が鹿島神宮から奈良の地へ向かう際、白い鹿に乗ってやってきたという神話が語り継がれています。この伝説によれば、武甕槌命は鹿島神宮を出発し、神聖な御蓋山(みかさやま)の頂に降り立ったとされています。この「白鹿に乗って現れた神」という伝承が、奈良の鹿が神の乗り物、あるいは神の眷属(けんぞく)として神聖視される決定的な理由となりました。以来、奈良の鹿は「神鹿(しんろく)」や「神使(しんし)」と呼ばれ、神の使いとして大切にされるようになったのです。この伝説は、奈良の鹿と人との間に特別な関係性を築き、今日に至るまでその信仰が受け継がれる礎となりました。

鹿を保護する信仰の広がり

武甕槌命の伝説を基盤として、奈良の鹿を大切にする信仰は広く浸透し、その保護は単なる慣習を超えて、法的・社会的な規範となっていきました。神の使いである鹿を傷つけたり、殺生したりすることは神への冒涜と見なされ、古くから厳しく禁じられてきました。中世には、鹿の殺生に対する罰則が定められ、江戸時代には奈良奉行所が鹿の保護を徹底し、違反者には厳しい処分が科せられた記録も残っています。

明治維新後の近代化や神仏分離令によって、一時的に鹿の保護体制が揺らぐ時期もありましたが、人々の信仰心と鹿への敬意は根強く残りました。大正時代には、奈良の鹿が国の天然記念物に指定され、法的な保護も確立されました。このように、神話に端を発する信仰は、時代を超えて鹿の保護へと繋がり、現代の奈良公園で見られる鹿と人との共生の姿へと発展していったのです。鹿は単なる観光資源ではなく、奈良の歴史と文化、そして信仰の象徴として、今もなお大切にされています。

鹿と神聖な関係を持つその他の地域や神社

鹿が神様の使いとされる信仰は、奈良の春日大社にとどまらず、日本各地の神社や神話、伝承にも深く根付いています。特に、奈良の鹿のルーツとも言われる地域や、古くから伝わる神聖な儀式において、鹿は重要な役割を担ってきました。

鹿島神宮と香取神宮の鹿

奈良の春日大社に祀られる武甕槌命(タケミカヅチノミコト)は、常陸国(現在の茨城県)の鹿島神宮から、白鹿に乗って奈良へ遷座したと伝えられています。この伝説こそが、奈良の鹿が「神様の使い」と崇められる最も重要な根拠の一つです。

鹿島神宮は、武甕槌命を主祭神とする全国でも有数の古社であり、その境内では現在も「神鹿(しんろく)」と呼ばれる鹿が大切に飼育されています。これらの鹿は、春日大社へ神が遷座する際に道案内をした、あるいは神の眷属として神聖な存在であると信じられてきました。鹿島神宮の鹿は、奈良の鹿の「親」とも言える存在であり、両者の間には深い信仰上の繋がりがあります。

また、鹿島神宮と並び称されるのが、千葉県に鎮座する香取神宮です。香取神宮は経津主神(フツヌシノカミ)を主祭神とし、鹿島神宮と合わせて「東国三社」として古くから崇敬されてきました。香取神宮には鹿は飼育されていませんが、武甕槌命と経津主神が協力して国を平定したという神話から、両神宮は密接な関係にあり、鹿島神宮の神鹿の存在は、この地域の信仰圏全体における鹿の神聖性を象徴しています。

現代における「神様の使い」としての鹿

古来より神聖な存在として崇められてきた鹿は、現代社会においてもその特別な位置づけを保ち続けています。特に奈良の鹿は、その象徴的な存在として広く知られており、観光客や地域住民にとって身近な存在であると同時に、深い信仰と文化的な価値を持つ「神様の使い」として大切にされています。現代における鹿と人間の関係は、保護と共生、そして伝統的な信仰の継承という多面的な側面を持っています。

\\ゆっくり神社巡りの旅へ//

奈良公園の鹿の保護と共生

奈良公園に生息する鹿は、国の天然記念物に指定されており、その保護は日本の文化財保護の観点からも非常に重要視されています。これらの鹿は、単なる野生動物としてではなく、春日大社の神の使い「神鹿」として、地域の人々から特別な敬意を払われてきました。現代においても、この伝統的な信仰が鹿の保護活動の根底にあります。

奈良では、「奈良の鹿愛護会」のような専門団体が鹿の保護と管理に努めています。彼らは、傷病鹿の保護や交通事故の防止、適切な餌やり指導などを通じて、鹿が健康的に生息できる環境を維持しています。また、観光客が鹿と触れ合う際に与える「鹿せんべい」は、鹿と人間の共生を象徴するアイテムとして親しまれていますが、その裏には、過剰な給餌や不適切な行動が鹿の健康に悪影響を及ぼさないよう、啓発活動も行われています。

一方で、鹿による農作物や公園の植物への食害、あるいは交通事故といった課題も存在します。これらの問題に対し、地域住民や関係機関は、鹿の行動範囲の管理や被害対策、交通安全の呼びかけなど、様々な取り組みを通じて、人間と鹿が共存できるより良い方法を模索し続けています。現代における「神様の使い」としての認識は、こうした課題解決への取り組みを促す精神的な支えともなっているのです。

信仰と文化財としての価値

奈良の鹿は、単なる観光資源としてだけでなく、春日大社の創建神話に由来する「神様の使い」という信仰的な側面を現代に伝えています。この信仰は、鹿を大切にする文化として地域に深く根付いており、鹿が天然記念物として保護される根拠の一つにもなっています。鹿は、奈良の歴史、文化、そして人々の精神性そのものを象徴する存在であり、その価値は計り知れません。

また、奈良の鹿は、春日大社をはじめとする周辺の歴史的建造物群とともに、「古都奈良の文化財」として世界遺産にも登録されています。これは、鹿が単独で保護されるだけでなく、その生息環境全体が歴史的・文化的景観の一部として認識されていることを意味します。鹿が自由に歩き回る姿は、奈良の風情を形成する上で不可欠な要素であり、多くの人々にとって、古都の神聖さを体感させる象徴となっています。

現代社会においても、鹿に対する人々の敬意や親愛の念は変わることがありません。観光客は鹿との触れ合いを通じて癒しや感動を得るとともに、その神聖な存在としての歴史的背景に触れることができます。地域住民もまた、日々の生活の中で鹿の存在を当たり前のものとして受け入れつつ、彼らが「神様の使い」であるという伝統を大切に守り続けています。このように、奈良の鹿は、信仰、文化、そして自然が融合した生きた文化財として、現代社会においてもその輝きを放ち続けているのです。

まとめ

鹿が神様の使いとされるのは、主に奈良の春日大社における武甕槌命の神話に深く根差しています。武甕槌命が白鹿に乗って降臨したという伝説が、鹿を神聖な存在として崇める信仰の始まりとなりました。この信仰は奈良だけでなく、鹿島神宮など他の地域にも広がり、鹿は古くから神と人をつなぐ存在として大切にされてきました。現代でも奈良公園の鹿は、この歴史的・文化的な背景から手厚く保護され、日本の貴重な文化財として共生が図られています。