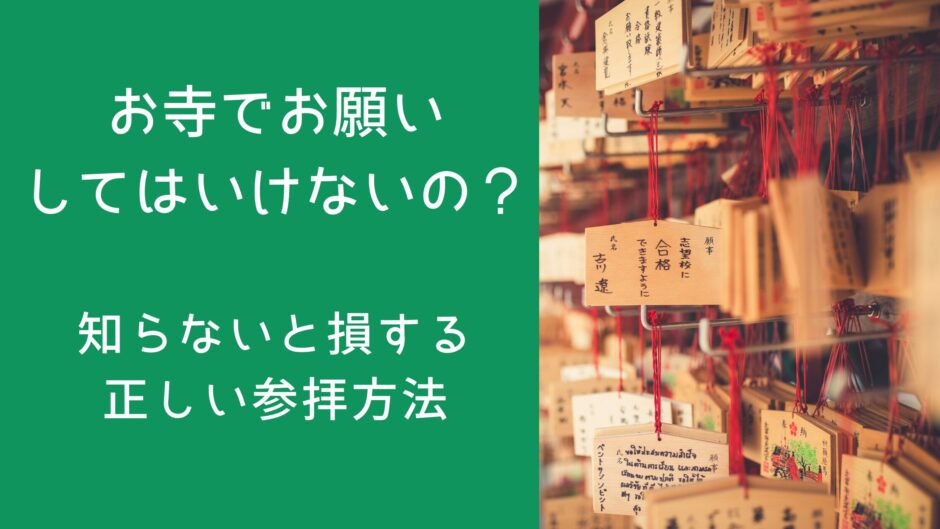

お寺で「お願いしてはいけない」は本当?実は、お寺はお願いをする場所ではなく、感謝を伝える場所。この記事では、お願いごとと感謝の違い、寺院での正しい参拝方法、宗派ごとの作法、神社との違い、写真撮影や服装などのマナー、ご利益の正しい捉え方まで、寺院参拝で知っておくべき知識を網羅的に解説。金剛峯寺や延暦寺、清水寺などの有名寺院の参拝ポイントも紹介。これを読めば、寺院参拝で失敗することなく、有意義な時間を過ごせるでしょう。

お寺で「お願い」してはいけないってホント?

よく耳にする「お寺ではお願い事をしてはいけない」という話。実は、完全な間違いではありません。厳密に言うと、お寺は神様ではなく仏様がいらっしゃる場所。神様へのお願い事のように、自分の欲望を一方的に伝える場所ではないのです。では、お寺では何をすれば良いのでしょうか?それは、感謝の気持ちを伝えること誓いを立てることです。

お願いごとと感謝の違い

神社では、神様にご加護をお願いすることが一般的です。一方、お寺では仏様に対し、日々の暮らしへの感謝や、無事に過ごせていることへの感謝の念を伝える場所です。または自らの生活環境などをより良いものにしていくという誓いを立てる場所でもあります。お寺で手を合わせるのは、自分の欲求を満たしてもらうためではなく、今ある幸せに感謝し、自らを省みるためなのです。もちろん、悩みを打ち明けたり、迷いを相談することは可能です。しかし、それは仏様のご加護を期待して「~してください」と願うのとは根本的に異なります。仏様の教えに触れ、自らの心と向き合うことで、解決の糸口を見つけることができるかもしれません。

お寺はお願いをする場所ではない

お寺は、修行の場であり、仏様の教えを学ぶ場です。願い事を叶えてもらう場所とは、その本質が異なります。お寺を訪れる際には、静かに自身の内面と向き合い、日々の生活に感謝することを心がけましょう。また、仏像は信仰の対象であり、ご利益を求めて拝むものではありません。敬意を払い、静かに手を合わせることが大切です。お寺での静寂は、心を落ち着かせ、自分自身を見つめ直す貴重な時間を与えてくれます。仏教の教えに触れることで、人生の指針を見つけることができるかもしれません。お寺は、心の安らぎを求め、自分自身と向き合うための場所なのです。

寺院での正しい参拝方法

寺院を参拝する際には、作法を正しく理解し、敬意をもって行動することが大切です。宗派によって細かな違いはありますが、一般的な参拝方法をご紹介します。

山門をくぐる時のマナー

山門は寺院の入口であり、聖域と俗界を分ける結界と考えられています。山門をくぐる際は、一礼してから境内に入りましょう。中央は仏様の通り道とされているため、端を歩くのがマナーです。敷居を踏まないように注意しましょう。また、山門で立ち止まっておしゃべりをするのは避けましょう。

手水舎での作法

手水舎は、心身を清めるための場所です。柄杓を右手に持ち、水を汲んで左手を清めます。次に柄杓を左手に持ち替えて、右手を清めます。再び右手に持ち替え、左手に水を溜めて口をすすぎます。最後に柄杓を立てて残った水で柄杓の柄を洗い清めます。柄杓に直接口をつけないように注意し、静かに水を使いましょう。最近では感染症対策のため、柄杓を撤去している寺院もあります。

本堂での参拝の仕方

本堂は、ご本尊を安置する寺院の中心的な建物です。静かに落ち着いて参拝しましょう。

お賽銭の金額やお供え物について

お賽銭は、仏様への感謝の気持ちを表すものです。金額に決まりはありませんが、投げ入れるのは避け、静かに賽銭箱に入れましょう。お供え物をする場合は、寺院の指示に従いましょう。一般的には、果物、お菓子、お花などが一般的です。生ものは避けるのが無難です。

お線香の正しいあげ方

お線香は、仏様への祈りを届けるものとされています。束になっている場合は、1本だけ抜き取って火をつけます。他の人の線香から火を分けてもらうこともできますが、自分の線香の火を吹き消すのはマナー違反です。ろうそくの火でつける場合は、他の線香に直接触れないように注意しましょう。線香に火がついたら、軽く振るか手で仰いで消します。息を吹きかけて消すのは避けましょう。香炉に立てる際は、他の線香と間隔をあけて丁寧に立てましょう。

鐘を鳴らす時の注意点

鐘を鳴らすことができる寺院では、静かに一打し、合掌して祈りを捧げましょう。鐘を乱打したり、遊び半分で鳴らしたりするのは厳禁です。また、鐘を鳴らす時間帯が決められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

お寺の種類による参拝方法の違い

基本的な参拝作法はどの宗派でも大きな違いはありませんが、宗派によって細かな作法が異なる場合があります。例えば、浄土真宗では焼香の回数が1回であることが多いのに対し、他の宗派では2~3回行うのが一般的です。また、合掌の仕方や、本堂内での立ち位置なども微妙に異なる場合があります。不明な点は、そのお寺の僧侶に尋ねるか、事前に調べてから参拝すると良いでしょう。宗派ごとの違いを尊重することで、より丁寧な参拝ができます。

神社と寺院の違い

神社とお寺、どちらも日本の伝統的な宗教施設ですが、祀っている対象や参拝方法、建築様式など、様々な違いがあります。混同しやすい点も多いので、それぞれの違いを正しく理解することで、より適切な参拝ができます。

神様と仏様、参拝場所の違い

神社は、日本の神道に基づき、八百万の神と呼ばれる神々を祀る場所です。一方、お寺は、仏教に基づき、仏様や菩薩、高僧などを祀る場所です。この根本的な違いが、参拝方法や建物の構造にも影響を与えています。神社では神域である境内全体を神聖な場所として捉え、拝殿で神様に向かって拝礼します。お寺では、本堂に安置されているご本尊に向かって拝礼するのが一般的です。

参拝方法の違い

神社とお寺では、参拝方法にも違いがあります。最も分かりやすい違いは、拍手の有無でしょう。

拍手の有無

神社では、一般的に「二拝二拍手一拝」の作法で参拝します。二回お辞儀をし、二回拍手をしてから、もう一度お辞儀をするという流れです。しかし、出雲大社など一部の神社では「二拝四拍手一拝」の作法が用いられることもあります。一方、お寺では拍手をしません。合掌したまま静かにお祈りするのが基本的な作法です。宗派によっては念仏を唱えたり、題目を唱えたりする場合もあります。

お賽銭の投げ入れ方

お賽銭は、神社でもお寺でも、感謝の気持ちを表すためにお供えするものですが、その作法にも微妙な違いがあります。神社では、お賽銭箱に静かに賽銭を入れるのが一般的です。投げ入れるのはマナー違反とされています。一方、お寺では、静かに賽銭箱に入れるのが基本ですが、投げ入れることを明確に禁じているわけではありません。ただし、お賽銭箱の形状によっては投げ入れるのが難しい場合もありますので、静かに置くのが無難です。また、金額に決まりはありませんが、感謝の気持ちを表すという意味では、金額よりも気持ちの方が大切です。

その他にも、お線香のあげ方や鐘の鳴らし方など、細かな作法の違いがあります。訪れる前に事前に調べておくことで、より丁寧な参拝ができます。また、神社やお寺によっては独自の作法がある場合もありますので、案内板などを確認するか、係員に尋ねてみるのも良いでしょう。これらの違いを理解し、それぞれの宗教施設に適した作法で参拝することで、より深い祈りの時間を過ごせるでしょう。

お寺でしてはいけないこと

寺院は神聖な場所であり、参拝には一定のマナーが存在します。知らず知らずのうちに失礼な行動をしてしまわないよう、お寺でしてはいけないことを事前に把握しておきましょう。敬意と感謝の念を持って参拝することで、より有意義な時間を過ごせるはずです。

お寺で写真撮影をする際の注意点

写真撮影は、場所や状況によっては禁止されている場合があります。撮影前に必ず確認しましょう。

本堂内での撮影

本堂内は、原則として写真撮影が禁止されている場合が多いです。荘厳な雰囲気を保つため、また参拝者の集中を妨げないためにも、撮影は控えましょう。許可されている場合でも、フラッシュ撮影や三脚の使用は避け、他の参拝者の迷惑にならないように配慮しましょう。特に、ご本尊や仏像の撮影は、宗派によってはタブーとされている場合もありますので、注意が必要です。

僧侶や他の参拝者の撮影

僧侶や他の参拝者を無断で撮影することは、プライバシーの侵害にあたります。許可なく撮影することは避け、どうしても撮影したい場合は、事前に丁寧に許可を得ましょう。また、法要や儀式の最中の撮影も、進行の妨げとなる可能性がありますので、控えましょう。

お寺での服装マナー

お寺は神聖な場所ですので、露出の多い服装や派手な服装は避け、清潔感のある服装で参拝しましょう。タンクトップ、ショートパンツ、ミニスカートなどは不適切です。また、帽子やサングラスも着用しないのがマナーです。肌の露出が多い場合は、ストールやカーディガンなどを羽織るなど工夫しましょう。ジャージやスウェットなどのカジュアルすぎる服装も避け、落ち着いた服装を心がけましょう。

境内での飲食や喫煙

境内での飲食や喫煙は、原則として禁止されています。指定された場所がある場合は、そこで飲食や喫煙をしましょう。また、ゴミは必ず持ち帰り、境内の清潔を保つようにしましょう。ペットボトルや食べ物の持ち込みも、禁止されている場合があるので、事前に確認しておきましょう。

大きな声で話す

境内では、静かに過ごしましょう。大きな声で話したり、騒いだりすることは、他の参拝者の迷惑になります。特に、本堂内では静粛さを保ち、厳かな雰囲気を尊重しましょう。携帯電話の着信音にも注意し、マナーモードに設定するか、電源を切っておくのが望ましいです。おしゃべりや笑い声は控え、静かに参拝しましょう。

その他

お寺によっては、独自のルールやマナーが定められている場合があります。例えば、線香の供え方や賽銭箱への賽銭の入れ方などです。参拝前に、そのお寺のルールやマナーを確認しておくと安心です。境内にある案内板や掲示をよく確認し、指示に従いましょう。わからないことがあれば、寺務所の方に尋ねてみましょう。丁寧な言葉遣いを心がけ、失礼のないように振る舞いましょう。

ご利益について

お寺への参拝で期待される「ご利益」。どのようなご利益があるのか、またご利益とはそもそも何かを正しく理解することで、より有意義な参拝となるでしょう。

ご利益の種類

ご利益は多岐に渡り、家内安全、商売繁盛、無病息災、良縁成就、学業成就、安産祈願など、人生における様々な願いに対応するものがあります。その他にも、厄除け、交通安全、旅行安全、開運招福なども寺院で祈願されることが多いご利益です。 また、特定の仏様を本尊とする寺院では、その仏様に由来する特別なご利益があるとされています。例えば、薬師如来は病気平癒、大日如来は除災招福、阿弥陀如来は極楽往生などです。 七福神信仰のように、複数の神仏を参拝することで、それぞれのご利益を授かるとされる場合もあります。恵比寿天は商売繁盛、大黒天は五穀豊穣、毘沙門天は厄除け、弁財天は学芸成就、布袋尊は円満、寿老人と福禄寿は長寿のご利益があるとされています。

ご利益の正しい捉え方

ご利益とは、仏様の慈悲によって授けられる「恵み」や「加護」であり、自分の行いによって「引き寄せる」ものです。 願い事がただ「叶う」こととは少し違います。お寺で手を合わせ、真剣に祈ることで、自分自身の心構えが変わり、努力する力が湧いてくる。その結果として、良い方向へと導かれる、というのがご利益の本質的な意味合いと言えるでしょう。 ご利益は自動的に与えられるものではなく、自身の努力があってこそ。参拝は、そのための精神的な支えとなるのです。 また、寺院によっては、特定の日に特別な祈祷や法要を行い、より大きなご利益を授かることができるとされています。 例えば、節分、彼岸、お盆などの行事や、寺院独自の縁日などに参拝するのも良いでしょう。 さらに、写経や座禅などの修行を通して、自身の心を磨くことで、より深く仏様の教えに触れ、ご利益を授かることができるとも言われています。大切なのは、感謝の気持ちと謙虚な姿勢で参拝することです。

有名な寺院と参拝ポイント

日本には歴史と由緒ある寺院が数多く存在します。ここでは、特におすすめの寺院とその参拝ポイントを詳しくご紹介します。

高野山 金剛峯寺

和歌山県にある高野山真言宗の総本山である金剛峯寺は、弘法大師空海によって開かれた聖地です。奥之院には、弘法大師が入定されている御廟があり、厳粛な空気に包まれています。参拝の際は、奥之院参道にある諸大名の墓石や供養塔にも注目してみてください。歴史の重みを感じることができるでしょう。また、金剛峯寺には美しい襖絵や庭園があり、蟠龍庭は必見です。拝観料が必要な区域もあるので、事前に確認しておきましょう。

比叡山延暦寺

滋賀県にある比叡山延暦寺は、天台宗の総本山です。最澄によって開かれ、1,200年以上の歴史を誇ります。比叡山は広大なため、東塔、西塔、横川の三塔に分かれています。それぞれに国宝や重要文化財などの貴重な建築物や仏像が安置されています。根本中堂は、1200年間一度も消えることなく灯り続けている「不滅の法灯」で有名です。比叡山全体を巡るには、シャトルバスの利用が便利です。また、比叡山ドライブウェイからの景色も絶景です。

清水寺

京都府にある清水寺は、法相宗系の単立寺院です。「清水の舞台」で有名な本堂は、釘を一本も使わずに建てられた木造建築の傑作です。舞台からは京都市内を一望でき、四季折々の美しい景色を楽しむことができます。清水寺は、音羽の滝、地主神社など見どころも多く、境内をゆっくり散策するのがおすすめです。また、春には桜、秋には紅葉の名所としても知られています。清水寺周辺にはお土産屋や飲食店も多く、参拝後も楽しめます。

善光寺

長野県にある善光寺は無宗派の単立寺院で、秘仏である一光三尊阿弥陀如来を本尊としています。7年に一度行われる御開帳は、多くの参拝客で賑わいます。本堂内陣では、真っ暗な戒壇巡りを体験することができます。内陣の壁に触れることで、極楽浄土とつながるとされています。善光寺周辺には、宿坊や門前町があり、歴史的な街並みを散策することもできます。

成田山新勝寺

千葉県にある成田山新勝寺は、真言宗智山派の大本山です。交通安全や厄除けのご利益で知られています。広大な境内には、大本堂、三重塔、釈迦堂など多くの堂塔伽藍が立ち並んでいます。成田山公園は、四季折々の自然が美しく、散策に最適です。また、表参道には、うなぎ料理店やお土産屋が軒を連ねています。参拝の際は、成田山公園も合わせて訪れるのがおすすめです。

まとめ

この記事では、「お寺でお願いしてはいけない」という疑問について、お願いごとと感謝の違い、寺院における正しい参拝方法、神社との違いなどを解説しました。お寺はお願いをする場所ではなく、感謝の気持ちを表し、仏様と向き合う場所です。参拝する際は、山門のくぐり方、手水舎での作法、本堂での参拝の仕方など、正しい作法を理解しておきましょう。お賽銭の金額やお供え物に決まりはありませんが、感謝の気持ちを表すことが大切です。また、写真撮影や服装、境内での飲食喫煙など、マナーを守って参拝することも重要です。ご利益は信仰の証であり、結果を求めるものではありません。お寺の種類によって作法や教えが異なる場合があるので、事前に調べて訪れるとより良いでしょう。高野山金剛峯寺や比叡山延暦寺、清水寺など、有名な寺院も紹介しました。これらの寺院に参拝する際のポイントも参考に、正しい参拝方法で心静かに仏様と向き合いましょう。