古いお守りの処分、どうすれば良いか迷っていませんか?実は、自宅で燃えるゴミとして処分しても全く問題ありません。この記事では、感謝の気持ちを込めて古いお守りを自宅で手放す具体的な方法を徹底解説。燃えるゴミに出す際の正しい捨て方、包み方、よくある疑問まで分かりやすくご紹介。安心して、お守りを手放せるようになります。

古いお守りの処分に悩んでいませんか?

大切に持っていた古いお守り、どのように処分すれば良いのか迷っていませんか? 一年間お世話になったお守りや、長年手元に置いていたお守りなど、役目を終えた古いお守りの扱いに困っている方は少なくないでしょう。 「粗末に扱ってバチが当たらないか心配」「神社やお寺に返納しに行く時間がない」「遠方でなかなか足を運べない」「自宅で処分しても本当に良いの?」といった疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

お守りは、神様や仏様とのご縁を結び、私たちに幸運や加護をもたらしてくれる大切な存在です。 そのため、古くなったからといって、普通のゴミと同じように簡単に捨ててしまうことに抵抗を感じるのは当然の気持ちです。 しかし、だからといっていつまでも手元に置いておくわけにもいかず、どのように手放すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そのようなお悩みを抱える方のために、古いお守りを自宅で処分する際の具体的な方法と、その際に知っておきたい大切なポイントを詳しく解説します。 特に、「燃えるゴミとして捨てる」という選択肢に焦点を当て、その正しい手順や、多くの人が抱く疑問について一つ一つ丁寧に紐解いていきます。 お守りを大切に思う気持ちはそのままに、心穏やかに手放すための情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。

古いお守りを自宅で処分しても問題ない理由

長年大切にしてきた古いお守りをどう処分すれば良いのか、迷う方は少なくありません。神聖なものだからこそ、粗末に扱ってはいけないという気持ちから、自宅で捨てることに抵抗を感じる方もいるでしょう。しかし、結論から言えば、古いお守りを自宅で処分し、燃えるゴミとして捨てることは、決して間違いではありません。大切なのは、お守りへの感謝の気持ちを込めて手放すことです。

神社やお寺が推奨するお守りの処分方法

神社やお寺では、一般的に古いお守りの「返納(へんのう)」を推奨しています。これは、授与されたお守りを再び神社やお寺にお返しし、お焚き上げなどの形で供養してもらう方法です。多くの場合、境内に設けられた古札納め所などで受け付けており、正月期間などには「どんど焼き」や「古神符焼納祭(こしんぷしょうのうさい)」として、感謝の気持ちを込めて焼納されます。

しかし、現代においては、授与された神社やお寺が遠方である、郵送での返納が難しい、あるいは返納期間を過ぎてしまったなど、様々な理由で直接返納することが困難なケースも増えています。このような状況を踏まえ、多くの神社やお寺では、無理に返納にこだわるのではなく、自宅で心を込めて処分することも容認しているのが実情です。神仏は私たちの生活に寄り添い、常に私たちを見守ってくださる存在であり、そのお心は形式よりも「感謝の気持ち」を重んじると考えられています。

気持ちが大切 古いお守りを自宅で手放す考え方

お守りは、神様や仏様の「分身」そのものではなく、神仏の「御神徳(ごしんとく)」や「御加護(ごかご)」をいただくための「依り代(よりしろ)」であるとされています。つまり、お守り自体が神仏そのものではなく、神仏と私たちを結びつける役割を果たす「物」なのです。役目を終えたお守りは、その役目を果たし終えた「物」として、感謝の気持ちを込めて手放すことが最も重要であるという考え方が根底にあります。

日本の信仰では、古くから「八百万(やおよろず)の神」という考え方があり、あらゆるものに神様が宿るとされてきました。お守りも、私たちを守り、支えてくれた大切な存在として、その働きに感謝の念を捧げることが何よりも大切です。自宅で処分する際も、これまで見守ってくれたことへの感謝の気持ちを忘れず、心を込めて手放すことで、神仏への敬意を示すことができるとされています。形式にとらわれすぎず、ご自身の気持ちを大切にすることが、古いお守りを気持ちよく手放すための鍵となるでしょう。

古いお守りを燃えるゴミとして捨てる具体的な捨て方

古いお守りを自宅で燃えるゴミとして処分する際、最も大切なのは感謝の気持ちを込めて、丁寧な手順を踏むことです。単にゴミとして捨てるのではなく、これまであなたを見守ってくれたことへの敬意を表し、心を込めて手放すことで、清々しい気持ちで新たな一歩を踏み出せるでしょう。ここでは、その具体的な手順を詳しく解説します。

事前準備 感謝の気持ちを込める

お守りを燃えるゴミとして処分する前に、まずは感謝の気持ちを込める時間を設けましょう。お守りを手に取り、これまで見守ってくれたことへの感謝を心の中で伝えます。手を合わせたり、静かに目を閉じたりするだけでも構いません。この「感謝の儀式」は、お守りとの関係を円満に終え、気持ちを整理するために非常に重要です。無理に形式ばったことをする必要はなく、あなたが心から「ありがとう」と思える方法で行ってください。

燃えるゴミに出す手順 お守りの包み方

感謝の気持ちを伝えたら、次はいよいよ燃えるゴミに出すための具体的な準備です。お守りをそのままゴミ袋に入れるのではなく、いくつかの手順を踏むことで、より丁寧な形で手放すことができます。

半紙や白い布で清めるように包む

お守りを燃えるゴミに出す際は、半紙や白い布で清めるように丁寧に包むのが一般的です。半紙や白い布は、古くから神聖なものを包む際に用いられ、穢れを清める意味合いがあります。お守りを半紙や白い布で包むことで、清浄な状態に戻し、感謝の気持ちを込めて手放すことができます。

具体的な手順としては、清潔な半紙や白い布を用意し、その上にお守りをそっと置きます。お守りが完全に隠れるように、丁寧に折りたたむか、包み込むようにしてくるみます。この際、破れたり汚れたりしていない、新しいものを使用することが望ましいです。包む際には、改めて感謝の気持ちを込めながら行いましょう。

塩を使いお守りを清める方法

さらに丁寧な方法として、お守りを包む際に少量の塩を使うことも推奨されます。塩には古くから「お清め」の力があるとされており、不浄を払い清める効果があると考えられています。お守りの上に少量の粗塩を軽く振りかけるか、半紙や白い布で包む際に、一緒に少量のお塩を包み込むようにします。

ただし、塩を使いすぎると、ゴミ収集の際に不都合が生じる可能性もありますので、ごく少量に留めることが大切です。この塩によるお清めは、あくまで気持ちの問題であり、必須ではありませんが、より丁寧に手放したいと考える方には良い方法です。

他の燃えるゴミと分けて袋に入れる

半紙や白い布で包み、必要であれば塩で清めたお守りは、そのまま他の燃えるゴミと一緒に大きなゴミ袋に入れるのではなく、別の小さなビニール袋や紙袋に入れてから、指定の燃えるゴミ袋に入れるのが望ましいです。これは、お守りに対する最後の敬意を示す行為であり、他の生活ゴミと直接触れさせないための配慮です。

小さな袋に入れたお守りを、普段の燃えるゴミをまとめた袋の一番上にそっと置くようにして入れます。自治体によってゴミの出し方や分別ルールが異なりますので、お住まいの地域のゴミ出しルールに従って適切に処分してください。これにより、お守りを自宅で燃えるゴミとして、心を込めて手放す一連のプロセスが完了します。

古いお守りの処分でよくある疑問

古いお守りを自宅で処分する際に、多くの方が抱く疑問や不安について解説します。これらの疑問を解消し、安心して手放せるようにしましょう。

お守りの種類によって燃えるゴミでの捨て方は違う?

お守りの種類(例えば、厄除け、開運、学業成就、交通安全、安産祈願など)によって、燃えるゴミとしての捨て方が変わることは基本的にありません。どのお守りも、神仏の加護や願いが込められた神聖なものとして扱われます。そのため、種類に関わらず、感謝の気持ちを込めて適切に処分することが大切です。

ただし、お守りの材質によっては注意が必要です。一般的な布製や紙製のお守りは、そのまま燃えるゴミとして出すことができます。しかし、木札や木彫りのお守り、または金属やプラスチック製の飾りが付いているお守りの場合は、自治体の分別ルールに従い、可能な範囲で素材ごとに分別することが推奨されます。例えば、金属製の根付やプラスチック製のケースは、取り外して不燃ゴミやプラスチックゴミとして分別が必要になる場合があります。不明な場合は、お住まいの自治体のゴミ出しルールを確認しましょう。

お守りの中身は開けても良い?

お守りの中身を開けることは、一般的には推奨されません。お守りは、神社の神様や仏様、またはその力が宿るとされる「御神体」や「御魂(みたま)」が納められていると考えられています。そのため、お守りを開封する行為は、神聖なものを軽んじる、あるいは神仏の領域に踏み込む行為とみなされることがあります。

お守りは、その外側全体が神聖なものとして扱われるべきであり、中身を確認せずとも、感謝の気持ちを込めて手放すことが重要です。中身を開けずとも、清らかな気持ちで半紙や白い布に包み、塩で清めてから燃えるゴミとして出すことで、お守りの役目を終えさせることができます。

大量にある古いお守りの処分方法

長年大切にしてきたお守りが複数あり、一度に大量に処分することに抵抗がある方もいるかもしれません。自宅で燃えるゴミとして処分する場合でも、いくつかの方法があります。

まず、無理に一度に全てを処分する必要はありません。数回に分けて、少しずつ手放していくことも可能です。例えば、毎月のゴミ収集日に数体ずつ出すなど、ご自身のペースで進めることができます。その際も、一つひとつのお守りに対して、これまでの感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことが大切です。

また、全てのお守りをまとめて半紙や白い布で包み、感謝の気持ちを込めて塩で清めてから、燃えるゴミの袋に入れることもできます。この場合も、他のゴミとは分けて、一番上に置くなど、敬意を払った上で出すことを心がけましょう。

もし、どうしても自宅での処分に抵抗がある場合は、後述する神社やお寺への返納、郵送サービス、お焚き上げなどの選択肢も検討してみてください。

処分する時期はいつが良い?

お守りのご利益は一年間とされることが多いため、一般的には年末年始や節分など、区切りの良い時期に処分を考える方が多いです。新しい年を迎えるにあたり、古いお守りに感謝を伝え、新しいお守りを授かるという流れは、日本の伝統的な習慣とも言えます。

しかし、お守りを処分する時期に厳密な決まりはありません。お守りの役目が終わったと感じた時や、新しいお守りを授かった時など、ご自身の気持ちの区切りで処分しても問題ありません。大切なのは、時期よりも「これまで守ってくれてありがとう」という感謝の気持ちを込めて手放すことです。

例えば、厄除けのお守りであれば厄年が終わった時、安産祈願のお守りであれば無事に出産を終えた時など、願いが叶ったタイミングで感謝を込めて処分するのも良いでしょう。

お守り以外の縁起物を燃えるゴミで処分する際の注意点

お守り以外にも、ご自宅に古い破魔矢やだるま、しめ縄や門松といった縁起物があるかもしれません。これらも基本的には感謝の気持ちを込めて自宅で処分することが可能です。ただし、素材や大きさによって燃えるゴミとして捨てられるかどうかの判断基準が異なります。お住まいの自治体の分別ルールを事前に確認することが大切です。

破魔矢の正しい処分方法

破魔矢は、魔除けや厄除けとして飾られる縁起物です。通常、矢本体とそれを立てるための台座(矢立て)で構成されています。破魔矢を燃えるゴミとして処分する際は、その素材をよく確認しましょう。

矢の本体は木製や竹製が一般的で、これらは燃えるゴミとして処分できます。しかし、矢の羽根部分に合成繊維やプラスチックが使われていたり、装飾に金属やガラスが含まれていたりする場合があります。これらの異素材は、取り外せる場合は分別して自治体のルールに従って処分する必要があります。また、矢立てがプラスチック製や金属製の場合は、燃えるゴミでは出せません。

破魔矢の長さにも注意が必要です。自治体によっては、一辺の長さが30cmを超えるものや50cmを超えるものは粗大ゴミと定められている場合があります。燃えるゴミとして出すには、ノコギリなどで切断して規定のサイズに収める必要がありますが、無理な場合は粗大ゴミとしての処分を検討しましょう。

処分する際は、これまでの感謝の気持ちを込めて、半紙や白い布で清めるように丁寧に包んでからゴミ袋に入れます。お清めの塩を軽く振ることで、より清らかな気持ちで手放すことができます。

だるまを燃えるゴミで捨てるには

だるまは、七転び八起きの縁起物として目標達成や開運を願って飾られます。だるまの主な素材は張り子(和紙を何層にも重ねて作ったもの)や木製であり、これらは燃えるゴミとして処分が可能です。しかし、中には重りとして砂や粘土、金属などが入れられている場合があります。これらは燃えないゴミとなるため、可能であればだるまを割って取り出し、分別して処分する必要があります。

また、だるまの大きさも処分方法を左右する重要な要素です。手のひらサイズのだるまは問題なく燃えるゴミとして出せますが、大型のだるまは粗大ゴミに分類されることがあります。自治体の粗大ゴミの基準(例:一辺が30cm以上、50cm以上など)を確認し、必要に応じて粗大ゴミの回収を依頼するか、規定サイズに収まるように細かく解体してから燃えるゴミとして出すかを判断してください。

だるまを処分する際も、感謝の気持ちを込めることが大切です。目入れをしただるまは、目標を達成し役目を終えた証です。半紙や白い布で丁寧に包み、お清めの塩を振ってから他の燃えるゴミとは別の袋に入れるか、他のゴミの上にそっと置いて出すと良いでしょう。

しめ縄や門松の処分方法

しめ縄や門松は、お正月に歳神様をお迎えするために飾られる縁起物です。これらも役目を終えたら適切に処分する必要があります。主な素材は藁、竹、松、梅、南天など自然由来のものが多く、これらは基本的に燃えるゴミとして処分できます。

ただし、しめ縄や門松には、水引、紙垂(しで)、裏白(うらじろ)、橙(だいだい)といった装飾品が付けられていることがあります。これらの装飾品は紙製であれば問題ありませんが、中にはプラスチック製や金属製の針金、ワイヤーなどが使われている場合があります。これらは燃えるゴミとして出せないため、必ず取り外して分別し、それぞれの素材に応じた方法で処分してください。

門松は特にサイズが大きく、竹や松の枝が使われているため、燃えるゴミの規定サイズを超えることがほとんどです。この場合、ノコギリなどで細かく切断して燃えるゴミの袋に入るようにするか、粗大ゴミとして処分する必要があります。自治体によっては、木や竹の枝の処分方法について特別なルールを設けている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

地域によっては、お正月飾りを神社やお寺に持参して「どんど焼き」と呼ばれる火祭りで供養する習慣があります。自宅で処分する場合は、これまでの感謝の気持ちを込めて、半紙や白い布で丁寧に包み、お清めの塩を振ってからゴミ袋に入れて出しましょう。他のゴミとは別に包むことで、より丁寧な気持ちを込めることができます。

自宅での処分に抵抗がある場合の選択肢

「古いお守りを自宅で処分する方法は理解できたけれど、やはり抵抗がある」「感謝の気持ちを込めても、ゴミとして捨てることにためらいを感じる」といった方もいらっしゃるでしょう。そうした気持ちは決して不自然なことではありません。お守りは神仏の力が宿ると信じられ、私たちに寄り添ってくれた大切な存在です。自宅での処分に抵抗がある場合でも、適切に手放すための選択肢はいくつかあります。

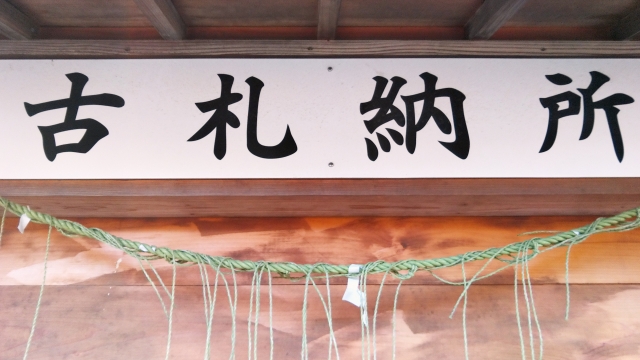

神社やお寺へのお守り返納

最も一般的で、多くの方が安心感を得られる方法が、お守りを授かった神社やお寺、または近隣の神社やお寺に返納することです。多くの神社やお寺では、古いお守りや縁起物を納めるための「古札納め所」や「納札所」が設けられています。

返納する際は、お守りへの感謝の気持ちを込めて静かに納めましょう。特にルールはありませんが、多くの場合、お賽銭箱が近くに設置されており、感謝の気持ちとしてお賽銭を納める方もいらっしゃいます。返納期間は特に定められていないことが多いですが、年末年始の初詣の時期や、小正月に行われる「どんど焼き」などの火祭りが行われる際に合わせて返納する方も多く見られます。どんど焼きは、古いお守りや縁起物を焼納し、神様にお返しする伝統的な行事です。

直接神社やお寺に足を運ぶことで、改めて感謝の気持ちを伝え、清々しい気持ちで手放すことができるでしょう。

郵送でのお守り返納サービス

遠方に住んでいる、仕事や家庭の事情で直接神社やお寺へ出向くのが難しいという方のために、一部の神社やお寺では郵送によるお守りの返納を受け付けています。このサービスを利用すれば、自宅にいながらにして、古いお守りを丁寧な方法で手放すことが可能です。

郵送での返納を利用する際は、事前にその神社やお寺の公式ウェブサイトを確認するか、直接問い合わせて、郵送での受付が可能かどうか、また具体的な手順や費用(初穂料や供養料、送料など)を確認することが重要です。一般的には、お守りを丁寧に梱包し、必要に応じて初穂料などを同封して送付します。送付されたお守りは、神社やお寺で適切なお焚き上げや供養が行われます。

すべての神社やお寺が郵送での返納に対応しているわけではないため、必ず事前に確認するようにしましょう。

お焚き上げや合同供養の利用

「お守りだけでなく、他の縁起物もまとめて供養したい」「より丁寧な供養を望む」という場合には、お焚き上げや合同供養の利用を検討することもできます。

お焚き上げとは

お焚き上げとは、古いお守りや縁起物、お札などを炎によって清め、天に還す神聖な儀式です。神仏に感謝を伝え、その役割を終えた品々を浄化する意味合いがあります。主に神社やお寺で行われますが、専門のお焚き上げ業者も存在します。

合同供養とは

合同供養とは、複数の個人から集められたお守りや縁起物を、まとめて供養する形式です。個別の供養よりも費用が抑えられる場合が多く、多くの品々を一度に供養したい場合に適しています。神社やお寺によっては、定期的に合同供養を行っているところもあります。

これらのサービスを利用する際は、対象となる品物の種類(お守りだけでなく、破魔矢、だるま、熊手、人形なども含まれる場合がある)、費用、受け付け期間などを事前に確認しましょう。神社やお寺のウェブサイトや、お焚き上げ専門業者の情報サイトなどで詳細を確認できます。丁寧な供養を通じて、安心して古いお守りや縁起物を手放すことができるでしょう。

まとめ

古いお守りは、感謝の気持ちを込めて自宅で燃えるゴミとして処分しても問題ありません。大切なのは、これまでのご加護に心から感謝し、清らかな気持ちで手放すことです。半紙や白い布で包み、塩で清めるなど、丁寧な手順を踏むことで、安心して手放せるでしょう。もし自宅での処分に抵抗がある場合は、神社やお寺への返納やお焚き上げといった選択肢もあります。ご自身が納得できる方法で、大切なお守りを整理しましょう。