御朱印帳の正しい貼り方、順番、そして綺麗に貼るコツを知りたいですか?この記事では、御朱印帳の種類や選び方から始まり、お参りの作法、御朱印のいただき方、そして肝心の御朱印帳への貼り方と順番を丁寧に解説します。一枚目から順番に貼るべきか、中断した場合はどうするのかなど、疑問を解消!さらに、しわにならない貼り方のコツや失敗した時の対処法も紹介。東京大神宮や春日大社など、かわいい御朱印がもらえる神社情報も掲載しているので、御朱印集めがもっと楽しくなりますよ!

御朱印帳の基礎知識

御朱印帳とは、神社やお寺でいただく御朱印を記帳するための専用の帳面です。御朱印をいただくことで、その神社やお寺に参拝した証となり、また、集めることで旅の思い出や信仰の記録にもなります。 御朱印帳には様々な種類があり、それぞれ特徴も異なります。初めて御朱印をいただく方はもちろん、既に持っている方も、御朱印帳についての基礎知識を深めて、より良い御朱印集めを楽しみましょう。

御朱印帳の種類

御朱印帳は、大きく分けて以下の種類があります。

蛇腹式

最も一般的なタイプで、じゃばら状に折り畳まれた和紙が綴じられています。ページをめくりやすく、多くの御朱印を収納できます。 サイズも豊富で、持ち運びしやすいコンパクトなものから、大きなものまで様々です。素材も、布製、ビニール製、和紙製などがあります。

大判

通常の御朱印帳よりも大きなサイズで、迫力のある御朱印をいただく際に適しています。見開きで大きな御朱印をいただくことも可能です。 書道や絵画のような、芸術性の高い御朱印をいただく方におすすめです。

特殊御朱印帳

特定の神社やお寺でしか手に入らない、限定の御朱印帳もあります。その神社やお寺にゆかりのあるデザインや、特別な素材が使われていることが多いです。 また、アニメや漫画とのコラボレーション御朱印帳なども人気があります。

御朱印帳の選び方

御朱印帳を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしましょう。

サイズ

持ち運びやすさを重視するならコンパクトなサイズ、多くの御朱印を集めたいなら大きめのサイズを選びましょう。一般的なサイズは、縦18cm×横12cm程度です。 バッグに入れて持ち歩くことが多い方は、バッグのサイズも考慮して選びましょう。

素材

布製、ビニール製、和紙製など、様々な素材があります。布製は風合いが良く、和紙製は高級感があります。ビニール製は汚れにくく、雨の日でも安心です。 自分の好みに合わせて選びましょう。また、金襴や西陣織などの豪華な素材を使った御朱印帳もあります。

デザイン

無地のシンプルなものから、華やかな柄のものまで、様々なデザインがあります。神社仏閣に関連する伝統的な柄、季節の花柄、キャラクターものなど、自分の好きなデザインを選びましょう。 集める御朱印のテーマに合わせて選ぶのもおすすめです。例えば、神社の御朱印を集めるなら、和柄のデザイン、寺院の御朱印を集めるなら、落ち着いたデザインを選ぶと良いでしょう。また、御朱印帳の表紙には、神社やお寺の名称が箔押しされているものもあります。

ページ数

御朱印帳のページ数は、一般的に10ページから40ページ程度です。多くの御朱印を集めたい方は、ページ数の多いものを選びましょう。 集めたい御朱印の数に合わせて、適切なページ数の御朱印帳を選びましょう。見開きで1つの御朱印をいただく場合は、必要なページ数が倍になりますので注意が必要です。また、書き置きタイプの御朱印を集める場合は、ポケットタイプの御朱印帳や、御朱印ホルダーを利用する方法もあります。

御朱印のいただき方

御朱印は、神仏への参拝の証としていただく大切なものです。敬意をもって、正しい作法でいただきましょう。また、神社とお寺では作法が異なる場合があるので、それぞれの作法に沿って行動することが大切です。

お参りの作法

御朱印をいただく前に、まずはお参りをしましょう。神社とお寺ではお参りの作法が異なります。

神社での参拝方法

神社では「二拝二拍手一拝」が基本です。まず軽く一礼し、賽銭箱にお賽銭を入れます。次に、深く二回お辞儀をし、二回拍手し、最後にもう一度深くお辞儀をします。この際、お願い事だけではなく、日ごろの感謝の気持ちを伝えることが大切です。

お寺での参拝方法

お寺では、合掌し、静かにお祈りします。一般的には拍手を打ちません。宗派によって作法が異なる場合があるので、不安な場合は周りの人に倣うか、寺務所に尋ねてみましょう。お線香をあげる場合は、香炉の火を仰いで消すのではなく、手で軽く扇いで消しましょう。

御朱印をいただく際のマナー

御朱印をいただく際には、いくつかのマナーがあります。これらのマナーを守ることで、よりスムーズに、そして敬意をもって御朱印をいただくことができます。

御朱印帳の準備

御朱印をいただく際は、御朱印帳を開いた状態で、書きやすいように社務所や寺務所の窓口に差し出しましょう。御朱印帳を忘れてしまった場合は、半紙に書いてもらうことも可能です。後で御朱印帳に貼れるように、糊付けはせず、折り曲げないように大切に保管しましょう。

授与所での対応

授与所では、静かに順番を待ち、自分の番になったら丁寧な言葉遣いで御朱印をお願いしましょう。「御朱印をお願いします」といった簡単な言葉で十分です。書いていただいている間は、私語を慎み、携帯電話の使用も控えましょう。

初穂料

御朱印には、「初穂料」と呼ばれるお納めが必要です。金額は神社やお寺によって異なりますが、一般的には300円から500円程度です。お釣りが出ないように小銭を用意しておくとスムーズです。初穂料は、お賽銭とは異なり、神社やお寺の維持管理や運営に役立てられます。

写真撮影

御朱印帳への記入の様子や、授与所内の様子を写真撮影するのは、マナー違反となる場合があります。写真撮影を希望する場合は、事前に許可を得ましょう。神社やお寺によっては、写真撮影が禁止されている場所もありますので、注意が必要です。

感謝の気持ち

御朱印をいただいた後は、「ありがとうございます」とお礼を伝えましょう。感謝の気持ちを伝えることは、大切なマナーです。いただいた御朱印は、神仏とのご縁の証として、大切に保管しましょう。

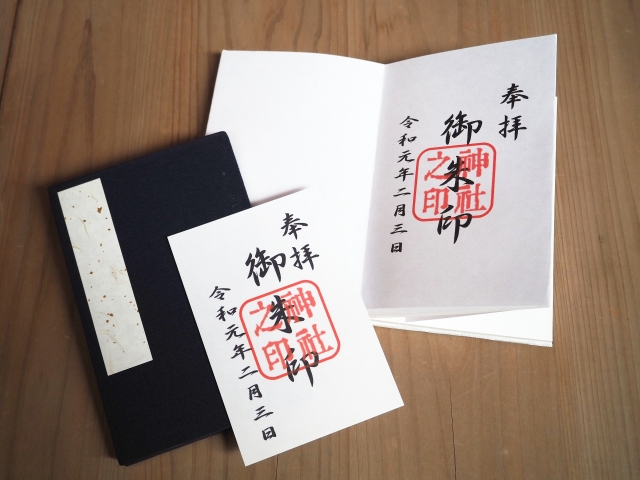

御朱印帳への貼り方と順番

御朱印をいただく度に増えていく大切な記録である御朱印。せっかくなら綺麗に、そして適切な順番で貼り付けたいですよね。この章では、御朱印帳への具体的な貼り方と、順番に関する考え方について詳しく解説します。

御朱印帳の貼り方の基本

御朱印帳への貼り付けは、一見簡単そうですが、いくつかのポイントを押さえることでより綺麗に仕上げることができます。御朱印帳のタイプ(蛇腹式・ブック式)によっても多少異なるので、それぞれ適切な方法で貼り付けましょう。

御朱印の向き

御朱印の向きは、基本的に開いたページの左側に神社やお寺の名称、右側に御朱印がくるように貼るのが一般的です。御朱印帳を開いた際に、左から右へ自然に流れるように読むことができます。ただし、神社やお寺によっては独自のレイアウトで書いてくださる場合もあるため、その場合は指示に従いましょう。迷った場合は、書いていただいた方に確認するのが確実です。

御朱印帳への貼り付け位置

御朱印は、ページの中央にバランスよく配置するのが理想的です。ページの上下左右に適切な余白を残すことで、見栄えが良くなります。また、蛇腹式の御朱印帳の場合、隣のページに糊が付かないように注意しましょう。ブック式の場合は、ページをめくる際に御朱印が剥がれたり破れたりしないよう、糊付けはしっかりと行いましょう。位置が決まったら、軽く押さえて固定します。

順番を守るべき?順番の考え方

御朱印帳の順番については、厳密なルールはありません。大切なのは、自分が納得できる順番で記録していくことです。参拝した日付順、地域別、特別な意味を持つ神社仏閣を優先するなど、様々な方法があります。自分にとって分かりやすく、後で見返した時に思い出が蘇るような順番で貼り付けていきましょう。

一枚目からの貼り方

初めて御朱印をいただく場合は、御朱印帳の1ページ目から順番に貼っていくのが一般的です。記念すべき最初の御朱印は、特に丁寧に貼り付けましょう。日付や神社名などを書き添えておくと、後で見返した時により鮮明に思い出を振り返ることができます。また、特別な思い入れのある神社仏閣の御朱印は、あえて最初のページに残しておくのも良いでしょう。

中断した場合の貼り方

何らかの理由で御朱印集めを中断し、再び再開する場合、中断したページの続きから貼っていく方法や、新しい御朱印帳を始める方法などがあります。中断期間が長かったり、心機一転したい場合は新しい御朱印帳を始めるのも良いでしょう。中断した御朱印帳も大切な思い出として保管しておきましょう。また、複数冊の御朱印帳を使い分けるのも一つの方法です。例えば、寺院用と神社用で分けたり、地域ごとに分けたりすることで、より整理された形で御朱印を管理することができます。自分にとって管理しやすい方法を選ぶのが大切です。

綺麗に貼るコツ

せっかくいただいた御朱印、綺麗に貼りたいですよね。しわになったり、糊がはみ出したりすると、せっかくの御朱印が台無しになってしまいます。ここでは、御朱印を綺麗に貼るためのコツを、しわにならない方法、糊の付け方、失敗した時の対処法に分けて詳しく解説します。

しわにならないように貼るコツ

御朱印を台紙に貼る際に、一番気を付けたいのが「しわ」です。一度しわがついてしまうと、綺麗に伸ばすのは至難の業。そこで、しわを予防するためのコツをご紹介します。

まず、貼る前に御朱印帳と御朱印の両方を霧吹きで軽く湿らせます。湿らせることで、紙が柔らかくなり、しわになりにくくなります。霧吹きがない場合は、濡れたタオルを固く絞り、御朱印帳と御朱印に軽く押し当てるようにして湿らせても構いません。湿らせすぎると、墨が滲んだり、紙が破れたりする原因になるので、注意しましょう。軽く湿らせる程度で十分です。

次に、貼る位置を決めたら、中央から外側に向かって空気を押し出すように丁寧に貼っていきます。この時、柔らかい布やティッシュペーパーなどを使い、優しく押さえるのがポイントです。ヘラなど硬いものを使うと、御朱印に傷がついてしまう可能性があるので避けましょう。特に、金色の印字がされている御朱印は、傷つきやすいので注意が必要です。

最後に、貼った後は、重しをして一晩乾燥させます。重しをすることで、紙がしっかりと密着し、乾燥後に反り返るのを防ぎます。重しは、辞書や電話帳など、平らで重みのあるものを使用しましょう。

糊の付け方と注意点

御朱印帳に御朱印を貼る際、糊の付け方にも注意が必要です。糊の付け方次第で、仕上がりが大きく変わってきます。

使用する糊は、スティックのり、でんぷん糊がおすすめです。スティックのりは手軽に使える反面、乾くと剥がれやすいので、長期保存を考えるとでんぷん糊の方が適しています。液体のりは、はみ出しやすく、シミになる可能性があるので避けましょう。また、テープのりも、経年劣化で粘着力が弱まる可能性があるので、御朱印には不向きです。

糊は、御朱印の四隅と中央に少量つけるようにしましょう。つけすぎると、はみ出して御朱印を汚してしまう原因になります。また、糊をつけた後は、すぐに貼るようにしましょう。時間が経つと、糊が乾いて粘着力が弱くなってしまいます。

失敗した時の対処法

万が一、御朱印を貼るのに失敗してしまった場合でも、慌てないでください。いくつかの対処法があります。

しわになってしまった場合は、霧吹きで軽く湿らせ、あて布をしてアイロンを低温でかけることで、ある程度修復できます。ただし、高温でアイロンをかけると、墨が滲んだり、紙が変色する可能性があるので、必ず低温でかけてください。また、金色の印字がされている御朱印は、アイロンがけによって剥がれてしまう可能性があるので、注意が必要です。

糊がはみ出してしまった場合は、湿らせた綿棒で優しく拭き取ります。強くこすると、御朱印が破れてしまう可能性があるので、優しく拭き取るようにしましょう。

どうしても修復できない場合は、新しい御朱印帳に貼り直すという方法もあります。御朱印をいただく際に、「貼り直しをお願いします」と伝えれば、多くの神社仏閣で快く対応してくれます。その際、新しい御朱印帳を持参し、古い御朱印帳も一緒に持っていくとスムーズです。

これらのコツを参考に、御朱印を綺麗に貼って、思い出を大切に保管してください。

御朱印帳を彩る!かわいい神社紹介

集めた御朱印を眺めるのはもちろん、お参りに行く時間も楽しみの一つですよね。せっかくなら、素敵なデザインの御朱印がいただける、かわいい神社を訪れてみませんか?ここでは、関東と関西に分けて、かわいい御朱印がもらえる神社を厳選してご紹介します。

関東のかわいい神社

関東地方には、歴史ある古社から、モダンな雰囲気の神社まで、様々な魅力を持つ神社がたくさんあります。御朱印のデザインも個性豊かで、集めるのが楽しくなるようなものばかりです。今回は、その中でも特にかわいい御朱印がいただける神社をピックアップしました。

東京大神宮(東京都)

「東京のお伊勢さま」として知られる東京大神宮は、縁結びのご利益で有名です。かわいらしいピンク色のハートが描かれた御朱印帳や、季節感あふれる限定御朱印が人気を集めています。境内には、縁結びの絵馬やおみくじもあり、恋愛成就を願う女性で賑わっています。

川越氷川神社(埼玉県)

縁結びの神様として知られる川越氷川神社は、美しい鯛の形をしたおみくじ「あい鯛」が有名です。釣竿を使って釣り上げるユニークなスタイルで、良縁を釣り上げようと多くの参拝者が訪れます。御朱印も季節ごとにデザインが変わり、繊細で美しい絵柄が人気です。また、夏には風鈴が飾られ、幻想的な雰囲気を楽しむことができます。

亀戸天神社(東京都)

学問の神様、菅原道真公を祀る亀戸天神社は、受験シーズンには多くの学生が合格祈願に訪れます。梅の名所としても知られ、春には境内一面に梅の花が咲き誇り、美しい景色が広がります。また、藤まつりの時期には、美しい藤の花を楽しむこともできます。

関西のかわいい神社

関西地方にも、古都ならではの趣ある神社や、自然豊かな場所に佇む神社など、魅力的な神社が数多く存在します。御朱印のデザインも、伝統的なものからモダンなものまで様々です。ここでは、関西で特にかわいい御朱印がいただける神社をご紹介します。

今宮神社(京都府)

健康長寿、病気平癒のご利益で知られる今宮神社は、「玉の輿神社」としても有名です。あぶり餅が名物で、香ばしい香りが境内いっぱいに広がります。御朱印は、季節の花や行事などが描かれたかわいらしいデザインで、女性に人気です。また、毎月1日と15日には骨董市が開かれ、多くの人で賑わいます。

春日大社(奈良県)

世界遺産にも登録されている春日大社は、全国に約1000社ある春日神社の総本社です。境内には約3000基もの灯籠があり、神秘的な雰囲気を醸し出しています。鹿が神の使いとされており、境内を自由に歩き回っている姿は、春日大社ならではの魅力です。御朱印は、伝統的な書体で書かれた風格のあるものと、かわいらしい鹿の絵柄が描かれたものがあります。

伏見稲荷大社(京都府)

全国に約3万社ある稲荷神社の総本社である伏見稲荷大社は、商売繁盛、五穀豊穣などのご利益があるとされています。千本鳥居で有名で、朱色の鳥居が連なる光景は圧巻です。狐が神の使いとされており、狐をモチーフにしたお守りや絵馬も人気です。御朱印は、力強い筆致で書かれたものと、狐の絵柄が描かれたかわいらしいものがあります。

姫嶋神社(大阪府)

安産、子育て、縁結びのご利益で知られる姫嶋神社は、「女性の守り神」として信仰を集めています。境内には、様々な人形が奉納されており、独特の雰囲気があります。御朱印も、かわいらしいデザインで女性に人気です。また、毎月第1日曜日に開催される「姫嶋詣」には、多くの人々が参拝に訪れます。

これらの神社以外にも、日本全国には魅力的な神社がたくさんあります。ぜひ、自分だけのお気に入りの神社を見つけて、御朱印集めを楽しんでください。

御朱印帳に関するよくある質問

御朱印集めを始めるにあたって、気になる疑問点をまとめました。これから御朱印集めを始めようと考えている方の参考になれば幸いです。

御朱印帳はどこで買える?

御朱印帳は様々な場所で入手できます。代表的な場所としては、神社仏閣、文具店、書店、インターネット通販などがあります。神社仏閣ではオリジナルの御朱印帳を販売しているところも多く、特別なデザインのものが見つかるかもしれません。文具店や書店では様々なデザインやサイズの御朱印帳が取り揃えられており、好みに合わせて選ぶことができます。インターネット通販では、より多くの種類から選ぶことができ、自宅で手軽に購入できます。

また、寺社仏閣の周辺の土産物店や、美術館、博物館などでも販売されていることがあります。旅行先で購入するのも良い思い出になります。

御朱印帳の値段は?

御朱印帳の値段は、1,000円~3,000円程度が一般的です。素材やデザイン、サイズによって価格が異なります。シンプルなものから豪華な刺繍が施されたものまで、幅広い種類があります。また、限定品や特殊な製法で作られた御朱印帳は、さらに高価になる場合もあります。

蛇腹式と和綴じ式でも価格帯が異なり、一般的に和綴じ式の方が高価です。また、ページ数によっても値段が変わります。人気キャラクターやアニメとコラボレーションした御朱印帳も販売されており、これらはプレミア価格が付くこともあります。

御朱印をいただく際の初穂料は?

御朱印をいただく際の初穂料は、一般的に300円~500円程度です。神社やお寺によって金額が異なる場合があるので、心配な場合は事前に確認しておきましょう。お気持ちで金額を増やすことも可能です。初穂料は、お賽銭とは別のものなので注意しましょう。納める際は、小銭を用意しておくとスムーズです。

また、特別な御朱印(例:限定御朱印、季節の御朱印など)の場合、初穂料が500円以上になることもあります。書き置きタイプの御朱印の場合も、初穂料は同額であることが多いです。

御朱印帳の保管方法

御朱印帳は、湿気や直射日光を避けて保管することが大切です。高温多湿の場所に保管すると、カビや色あせの原因になります。直射日光も同様に、色あせや劣化を早める原因になります。風通しの良い、涼しい場所での保管がおすすめです。防虫剤を使用するのも良いでしょう。また、専用の保管ケースも販売されているので、活用するとより安全に保管できます。

旅行などで持ち運ぶ際は、御朱印帳専用のカバーやブックカバーなどを利用すると、汚れや傷から守ることができます。

御朱印をいただいた後に気をつけることは?

御朱印をいただいた後は、墨が乾くまで、ページ同士がくっつかないように注意が必要です。数時間は開いたままにしておくか、吸い取り紙を挟んでおくと良いでしょう。また、こすったり、折り曲げたりしないように気をつけましょう。御朱印は、神社やお寺でいただいた大切な記録です。丁寧に扱い、大切に保管しましょう。

また、御朱印帳は参拝の証ですので、他人に書き込んでもらったり、自分で書き加えたりすることは避けましょう。

まとめ

この記事では、御朱印帳の貼り方と順番、そして綺麗に貼るコツについて解説しました。御朱印帳には蛇腹式と冊子式があり、それぞれに適した貼り方があります。基本的には、御朱印帳の最初のページから順番に貼っていくことが推奨されますが、中断した場合は続きから貼ることも可能です。大切なのは、神社仏閣への敬意を忘れず、丁寧に扱うことです。

御朱印を綺麗に貼るには、しわにならないように注意し、糊を適切な量で使用することが重要です。万が一失敗してしまった場合は、修正方法も紹介しましたので、参考にしてみてください。また、御朱印をいただく際のマナーや作法についても触れましたので、これから御朱印集めを始める方はぜひ参考にしてください。

さらに、御朱印帳を彩るかわいい神社もいくつか紹介しました。東京大神宮や川越氷川神社、今宮神社、春日大社など、それぞれ個性豊かな御朱印をいただけます。御朱印集めを通して、日本の伝統文化に触れ、素敵な思い出を作ってください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/470a6018.ceb6e1b3.470a6019.c79d3255/?me_id=1242710&item_id=10009136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftravel-passport%2Fcabinet%2Fimg01%2F543404main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)