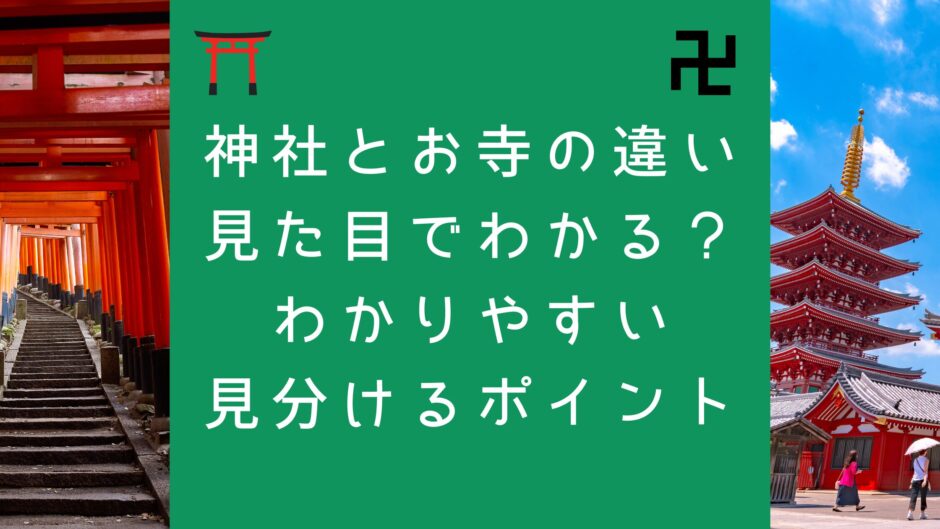

神社とお寺、その違いは見た目でハッキリと分かります。この記事では、鳥居や山門、狛犬や仁王像など、具体的な見分け方を徹底解説。神様と仏様を祀る根本的な違いから、参拝方法、意外な共通点まで網羅的に解説します。これであなたも自信を持って神社とお寺を見分けられるようになります。

神社とお寺の見た目の違いは本当にわかる?

日本の美しい風景の中に溶け込む神社とお寺。どちらも古くから信仰の対象とされ、人々の心の拠り所となってきました。観光地としても人気が高く、その荘厳な佇まいは訪れる人々を魅了します。しかし、「神社とお寺の見た目の違いは?」と問われたとき、明確に答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。

多くの人が「なんとなく違う」と感じつつも、具体的にどこがどう違うのかを説明するのは難しいかもしれません。鳥居があるのが神社、お墓があるのがお寺といった漠然としたイメージはあっても、それ以外の細かな違いや、なぜそのような違いがあるのかまでは知らないという方も少なくありません。特に、歴史的な背景から神仏習合の影響が色濃く残る場所では、一見しただけではどちらなのか判断に迷うことも珍しくありません。

実際、神社とお寺にはそれぞれ独自の建築様式や配置、祀られているものに違いがあり、それらのポイントを知っていれば、見た目だけで簡単に見分けることができるようになります。この章では、まず多くの人が抱く「本当に見た目で違いがわかるのか?」という疑問に焦点を当て、その認識の背景を探り、次の章以降で具体的な見分け方へと繋げていきます。

神社とお寺の根本的な違いとは

神社とお寺は、日本人の生活に深く根ざした存在ですが、その成り立ちや信仰の対象、教えには明確な違いがあります。これらの根本的な違いを理解することで、見た目の違いがなぜ生じるのかがより明確になります。

神様を祀る神社と仏様を祀るお寺

神社と寺院(お寺)の最も大きな違いは、何を祀っているかという点にあります。

神社は、日本古来の信仰である神道に基づき、八百万(やおよろず)の神々を祀る場所です。神様は、自然現象(山、川、風、雷など)や祖先の霊、特定の場所を守る神、あるいは歴史上の人物が神格化されたものなど、多岐にわたります。人々は神様に感謝を捧げたり、現世でのご利益(豊作、健康、商売繁盛など)を願ったりするために参拝します。

一方、お寺は、インドから中国、朝鮮半島を経て日本に伝来した仏教に基づき、仏様を祀る場所です。仏様には、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来といった如来のほか、観音菩薩、地蔵菩薩などの菩薩、さらには不動明王などの明王、四天王などの天部といった様々な種類があります。お寺は、仏様の教えを学び、精神的な救済や悟りを求める場であり、故人の供養を行う場でもあります。

神道と仏教の違い

神社とお寺の根本的な違いは、それぞれが依拠する宗教である神道と仏教の思想や歴史に由来します。

神道の主な特徴

神道は、特定の開祖や明確な教典を持たない、日本固有の民族信仰です。自然や祖先を敬い、その中に神が宿ると考える多神教的な特徴を持ちます。清浄を重んじ、穢れを祓うことを重視します。現世での安寧や繁栄を願う現世利益的な側面が強く、お祭りを通じて神様との交流を図り、共同体の絆を深めることも大切な要素です。

仏教の主な特徴

仏教は、約2500年前にインドで釈迦(ゴータマ・シッダールタ)によって開かれた宗教です。輪廻転生という考え方を基本とし、人生の苦しみから解放され、悟りを開くこと(解脱)を目指します。教典(経典)があり、その教えを学ぶことで精神的な成長を促します。死後の世界や来世の安寧を説くため、故人の供養や追善供養の場としても重要な役割を担っています。

このように、神道と仏教は起源、教え、目的が異なるため、それぞれの信仰の場である神社とお寺にも、その違いが色濃く反映されているのです。

神社とお寺 見た目の違いをわかりやすく見分けるポイント

神社とお寺は、日本の伝統的な信仰の場ですが、その見た目には明確な違いがあります。これらの違いを知ることで、どちらが神社でどちらがお寺なのかを簡単に見分けられるようになります。ここでは、特にわかりやすい見た目の特徴を詳しく解説します。

入り口の門構えで違いを見分ける

神社とお寺を訪れる際、まず最初に目にするのが入り口の門構えです。ここに最もわかりやすい違いが現れています。

鳥居があるのは神社

神社には必ず「鳥居(とりい)」が建てられています。鳥居は、神社の聖域と俗界を区切る門であり、神社の象徴です。一般的に、朱色に塗られていることが多いですが、木の色そのままや石造りのものなど、様々な色や材質の鳥居があります。形状も様々ですが、柱が2本あり、その上に笠木(かさぎ)と島木(しまぎ)と呼ばれる横木が渡され、さらにその下に貫(ぬき)と呼ばれる横木が通っているのが特徴です。鳥居をくぐることで、私たちは神様のいらっしゃる神聖な場所へと足を踏み入れることになります。

山門や仁王門があるのはお寺

一方、お寺の入り口には「山門(さんもん)」や「仁王門(におうもん)」と呼ばれる門が建てられています。これらの門は、重厚な瓦屋根を持ち、木造でどっしりとした造りになっているのが特徴です。特に仁王門には、左右に「仁王像(におうぞう)」、正式には金剛力士像(こんごうりきしぞう)と呼ばれる力強い像が安置されています。これらは仏法を守護する役割を持ち、参拝者を迎え入れ、邪気を払う存在として、その迫力ある姿で見る人を圧倒します。山門は寺院の格式を示す役割も持ち、大きさに違いがあります。

祀られている建物で違いを見分ける

入り口の門をくぐった後、それぞれの敷地内で中心となる建物にも、神社とお寺で明確な違いが見られます。

本殿や拝殿があるのは神社

神社において、神様が鎮座されている最も神聖な場所が「本殿(ほんでん)」です。そして、参拝者がお参りをするために本殿の手前に建てられているのが「拝殿(はいでん)」です。多くの場合、本殿と拝殿は別々の建物として建てられていますが、権現造(ごんげんづくり)のように両者が連結している形式もあります。神社の建物は、直線的な屋根のラインや、白木を基調としたシンプルな美しさが特徴的で、装飾が控えめな傾向にあります。

本堂や仏像があるのはお寺

お寺の中心となる建物は「本堂(ほんどう)」と呼ばれ、ご本尊(ごほんぞん)である仏像が安置されています。本堂は、参拝者が仏様にお参りをする場所であり、内部には様々な仏像が並び、線香の香りが漂う厳かな空間が広がっています。お寺の建物は、瓦屋根の曲線が美しく、朱色や漆黒の柱、金色の装飾など、色彩豊かで華やかな印象を与えることが多いです。また、本堂の他にも、お経を納める経蔵(きょうぞう)や、僧侶が修行を行う場所など、様々な建物が境内に配置されています。

守護獣の種類で違いを見分ける

参道や主要な建物の前には、それぞれの場所を守る「守護獣」が配置されています。ここにも、神社とお寺の明確な違いがあります。

狛犬がいるのは神社

神社の参道や拝殿の前には、一対の「狛犬(こまいぬ)」が鎮座しています。狛犬は、獅子に似た想像上の生き物で、神社の守護獣とされています。向かって右側の狛犬は口を開けた「阿(あ)」の形、左側の狛犬は口を閉じた「吽(うん)」の形をしているのが一般的です。魔除けや結界の意味合いを持ち、神聖な空間を守る役割を担っています。石造りのものが多く見られますが、木造や金属製のものもあります。

仁王像や獅子がいるのはお寺

お寺では、入り口の仁王門に「仁王像(におうぞう)」が安置されていることが一般的です。仁王像は、仏法を守護する力強い姿の像で、その筋肉質な体つきや威厳ある表情が特徴です。また、お寺によっては、仏教における聖獣とされる「獅子(しし)」の像が配置されていることもあります。獅子は、仏の教えの象徴として、魔を退け、仏法を守る役割を担っています。仁王像も獅子像も、多くは木造で、彩色されているものや、金箔が施されているものなど、多様な表現が見られます。

その他のお寺と神社の違い 見た目の特徴

上記以外にも、神社とお寺には見た目の違いを示す特徴がいくつかあります。

鐘楼や五重塔があるのはお寺

お寺の境内には、「鐘楼(しょうろう)」や「五重塔(ごじゅうのとう)」、「三重塔(さんじゅうのとう)」といった、特徴的な建物が見られます。鐘楼は、梵鐘(ぼんしょう)と呼ばれる大きな鐘が吊るされており、除夜の鐘などで知られるように、時を告げたり、煩悩を払ったりする役割を持っています。五重塔や三重塔は、仏舎利(ぶっしゃり:お釈迦様の遺骨)を納めるための仏教建築であり、その美しい多層構造は、日本の寺院建築の象徴ともいえます。これらの建物は、仏教の教えや歴史を視覚的に伝える役割も担っています。

お墓があるのはお寺

多くのお寺の敷地内や隣接する場所に「お墓(おはか)」、つまり墓地が設けられています。お寺は、仏教の教えに基づき、故人を供養し、遺骨を納める場としての役割も果たしているため、墓地を併設していることが一般的です。一方、神社には基本的に墓地はありません。これは、神道が「死」を「穢れ(けがれ)」と捉えるため、清浄な神域である神社に墓地を設けないという考え方に基づいています。

手水舎は神社とお寺どちらにもあるが作りに違いも

参拝前に手や口を清めるための「手水舎(ちょうずや・てみずや)」は、神社とお寺のどちらにも見られます。しかし、その作りに違いが見られることもあります。神社の手水舎は、比較的シンプルな造りで、柄杓(ひしゃく)が置かれているのが一般的です。一方、お寺の手水舎では、龍の口から水が出ているなど、より装飾が凝らされている場合があります。これは、仏教における龍神信仰の影響が見られるためです。清めるという行為は共通していますが、細部にそれぞれの信仰の特色が表れることがあります。

神社とお寺 参拝方法の違いも知っておこう

神社とお寺は、見た目の違いだけでなく、参拝の作法にもそれぞれ異なる点があります。それぞれの場所で適切な作法を実践することで、より敬意を払い、心地よく参拝することができます。

お賽銭の作法と金額の考え方

神社とお寺、どちらにおいても、お賽銭は日頃の感謝の気持ちや願いを込めて捧げるものです。金額に決まりはありませんが、一般的には硬貨を用いることが多いです。お賽銭箱に投げ入れるのではなく、そっと入れるのが丁寧な作法とされています。

金額については、特に決まった意味があるわけではありませんが、語呂合わせで「ご縁がありますように」と5円玉を入れる人が多いのも事実です。しかし、金額の大小よりも、心を込めることが最も大切です。

参拝の基本作法 神社は二拝二拍手一拝、お寺は合掌

参拝の基本作法は、神社と寺院で明確に異なります。それぞれの作法を知ることで、より丁寧な参拝が可能です。

神社での参拝作法

神社では、一般的に「二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)」という作法で参拝します。

- 鳥居をくぐる際 鳥居は神社の入り口であり、俗界と神域を分ける結界です。鳥居をくぐる前に軽く一礼し、中央を避けて左右どちらかの端を通るのがマナーです。中央は神様の通り道とされています。

- 手水舎での清め方 参拝の前に、手水舎(てみずや・ちょうずや)で身を清めます。柄杓(ひしゃく)を使い、以下の手順で行います。

- 右手で柄杓を取り、水を汲んで左手を清めます。

- 左手に柄杓を持ち替え、右手を清めます。

- 再び右手に柄杓を持ち替え、左手に水を受けて口をすすぎます(柄杓に直接口をつけない)。

- 口をすすいだ水を静かに流し、残った水で柄杓の柄を清め、元の場所に戻します。

- 拝殿での参拝 拝殿の前に進んだら、まずお賽銭を入れます。その後、鈴があれば鳴らし、神様を呼び寄せます。 次に、深く二度お辞儀(二拝)をします。次に、胸の高さで手を合わせ、右手を少しずらして二度柏手(かしわで)を打ちます。この柏手は、神様を招き、自らの邪気を祓う意味があるとされます。柏手を打った後、もう一度手を合わせ、感謝の気持ちや願い事を心の中で唱えます。最後に深く一度お辞儀(一拝)をして終了です。

お寺での参拝作法

お寺では、基本的に「合掌(がっしょう)」が基本となります。

- 山門をくぐる際 山門は、お寺の入り口であり、仏様の聖域に入ることを意味します。山門をくぐる前に軽く一礼し、中央を避けて通るのが一般的です。

- 手水舎での清め方 お寺にも手水舎がある場合があります。基本的な清め方は神社と同様ですが、簡略化されていることもあります。作法が不明な場合は、無理に行わず、心の中で清めるだけでも構いません。

- 常香炉(じょうこうろ)での身清め 本堂の前に常香炉がある場合は、線香を供え、立ち上る煙を体の悪い部分や頭に浴びることで、心身を清め、ご利益があるとされています。

- 本堂での参拝 本堂の前に進んだら、まずお賽銭を入れます。次に、胸の前で両の手のひらを合わせる「合掌」をします。指先を揃え、心を込めて静かに手を合わせます。合掌したまま、心の中で仏様への感謝や願い事を唱えます。最後に、合掌を解いて軽く一礼して終了です。お寺では拍手は打ちません。

神社とお寺 意外な共通点とは

おみくじやお守りがある

神社とお寺は、それぞれ異なる信仰の対象を祀っていますが、参拝者が授かることができる「授与品」には共通点が多く見られます。その代表的なものが、おみくじやお守りです。

おみくじは、神様や仏様からのメッセージとして、吉凶や運勢を占うためのものです。神社でもお寺でも、筒から棒を引き、そこに書かれた番号に対応するおみくじを受け取る形式が一般的です。その見た目や内容は非常に似ており、どちらで引いても自身の運勢や指針を知る手がかりとなります。

お守りもまた、共通して見られる授与品です。交通安全、学業成就、安産、厄除け、開運招福など、様々な願い事に対応したお守りが、神社とお寺の双方で授与されています。形やデザインも多岐にわたりますが、袋状のものや木札、根付けなど、見た目にも共通する特徴を持つものが少なくありません。これらは、常に身につけることで、神様や仏様の加護を得られると信じられています。

神仏習合の名残がある場所も

かつての日本では、神道と仏教が融合した「神仏習合」という思想が広く浸透していました。明治時代に政府によって神仏分離令が出されるまでは、神社とお寺が同じ敷地内に存在したり、互いの信仰対象を祀り合ったりすることが一般的だったのです。

神仏分離令により、多くの場所で神社と寺は分けられましたが、現在でもその名残を色濃く残す場所が全国各地に存在します。例えば、神社の境内に五重塔や仏堂が残されていたり、お寺の敷地内に鳥居が建っていたりする光景を見かけることがあります。これらは、かつて神と仏が一体のものとして信仰されていた時代の面影であり、見た目にも神社とお寺の要素が混在している珍しい場所と言えるでしょう。

また、神社で祀られている神様が、実は仏教の仏様と同一視されていたり、お寺の守護神として神道の神様が祀られていたりするケースもあります。こうした場所を訪れると、日本の信仰の歴史が持つ奥深さと、神仏が共存してきた独特の文化を肌で感じることができます。

まとめ

神社とお寺は、見た目から明確な違いを見分けることが可能です。鳥居や狛犬、本殿があるのが神社、山門や仁王像、本堂があるのがお寺と、それぞれの特徴を知ることで、どちらの施設であるか判別できます。これは、神様を祀る神社と仏様を祀るお寺という根本的な違いに由来しています。参拝方法にも違いがありますが、おみくじやお守り、そして神仏習合の名残といった共通点も存在します。この記事を通じて、それぞれの施設への理解を深め、より充実した参拝体験に繋がれば幸いです。